Projets

L’artisanat du tressage de vacoa a été, dans un lointain passé, un moyen de subsistance pour la population. Cette activité économique faisait vivre des familles entières, et était investie principalement par les femmes restées à la maison. L’équivalent de plus de 2 millions d’euros de commandes était recensé à cette époque.

Plusieurs facteurs ont signé son déclin dans les anneés 70 :

- arrivée du sac en plastique à La Réunion (le fameux sac Tati)

- essor de l’artisanat malgache, moins cher et plus compétitif, se substituant sur les marchés aux produits fabriqués localement, et estampillés allègrement « Ile de La Réunion »

- pénibilité du métier, décourageant les jeunes générations

- objets traditionnels n’évoluant pas avec les nouvelles modes, et délaissés par les jeunes, qui n’y voient pas un intérêt professionnel

- manque de rentabilité financière (produits vendus à perte)

Pourtant, tout le monde sait que les débouchés économiques existaient.

Depuis les années 70, cette pratique, reste très familiale, se retrouve dans un cadre associatif, qui permet l’accès à des contrats aidés. Très peu d’artisans sont connus sur la place de ce fait.

Cette problématique est également rencontrée par les autres fibres : le chouchou, le choka, la vétyver, la paille de chouchou, etc.

Forte d’une pratique persistante sur son territoire, la commune de Saint-Philippe, soutenue de la Région et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, créé La Maison de la Tresse et du Vacoa, une association chargée de préserver ce patrimoine en perdition et de développer une activité économique pérenne. Malheureusement, elle est actuellement en liquidation et a été remplacée sur Saint-Philippe par une régie communale.

Pour autant, nous assistons depuis 2 à 3 années à une montée en puissance des acteurs de la tresse :

- immatriculation de quelques artisans dans ces métiers (ou métiers connexes)

- intérêt de designers pour ces fibres

- beaucoup d’associations référencées dans le domaine de la tresse

- mise en œuvre de plusieurs chantiers d’insertion (labellisés ou non) dans ces métiers

- adhésion des artisans et associations à Arts et Traditions pour la commercialisation des produits

Ces démarches, bien qu’insuffisantes, ont tout de même interpellé les collectivités qui ont ainsi souhaité, non plus faire pour les acteurs, mais avec les acteurs.

Ainsi, en octobre 2016, la Région, le Département et la CMA organisent les assises de la tresse et invitent les acteurs de la tresse à venir s’exprimer sur le sujet : problématiques rencontrées, projets, souhaits… Ces collectivités signent également une charte d’engagement (cf. annexe et rubrique dédiée), dans laquelle ils mettent en avant la nécessité à la fois de préserver une pratique patrimoniale et de développer une filière économique.

Depuis ces assises, les acteurs se rencontrent pour développer des partenariats, et envisager une structuration sous forme de fédération, ceci afin de mutualiser sur un certain nombre de points : mécanisation, coopération régionale, lancement d’une gamme de luxe, réponse aux appels d’offre etc…

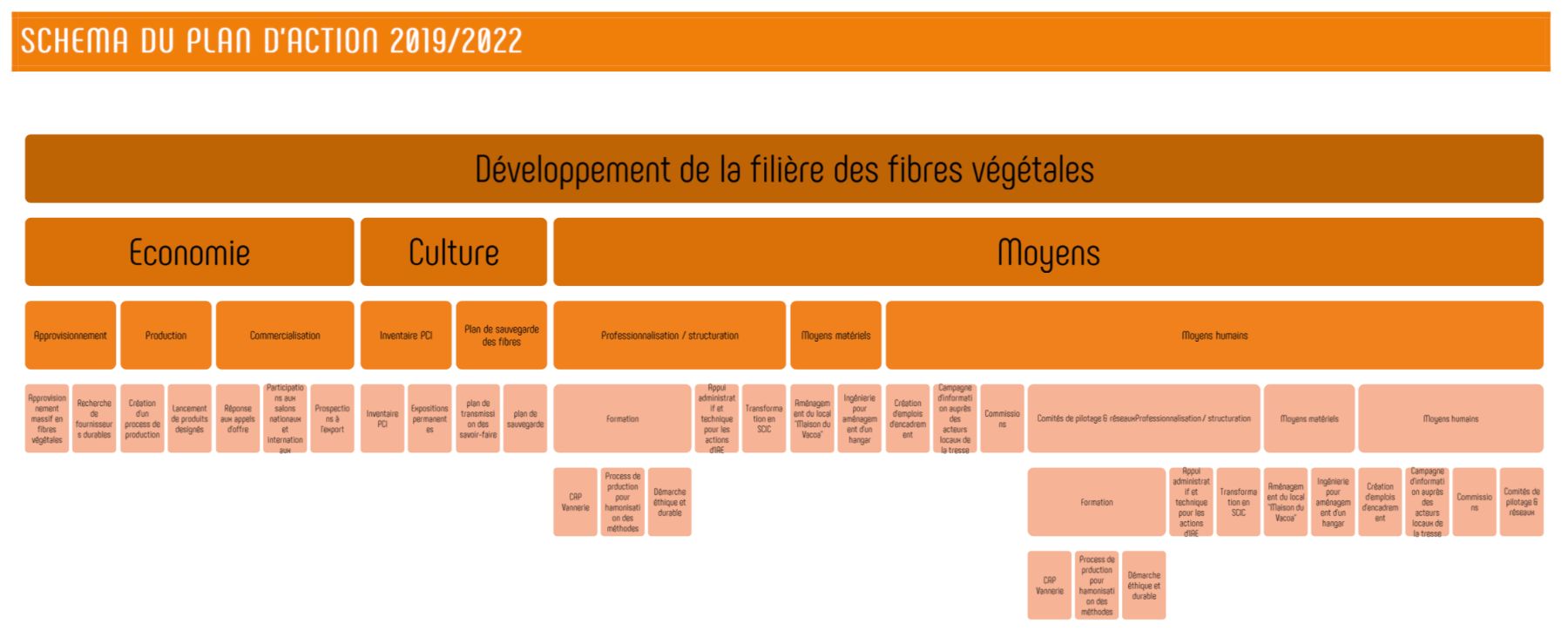

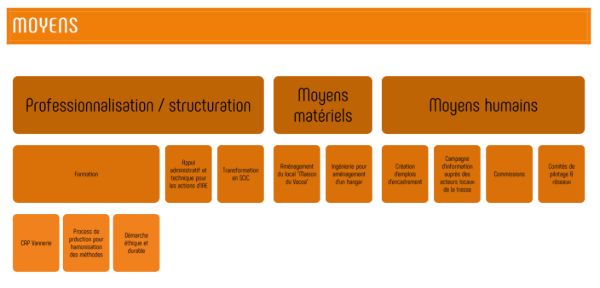

Pour rappel, voici ci-dessous les principaux axes de la charte d’engagement signée conjointement par la Région, le Conseil Départemental et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, lors des assises de la tresse en octobre 2016.

-

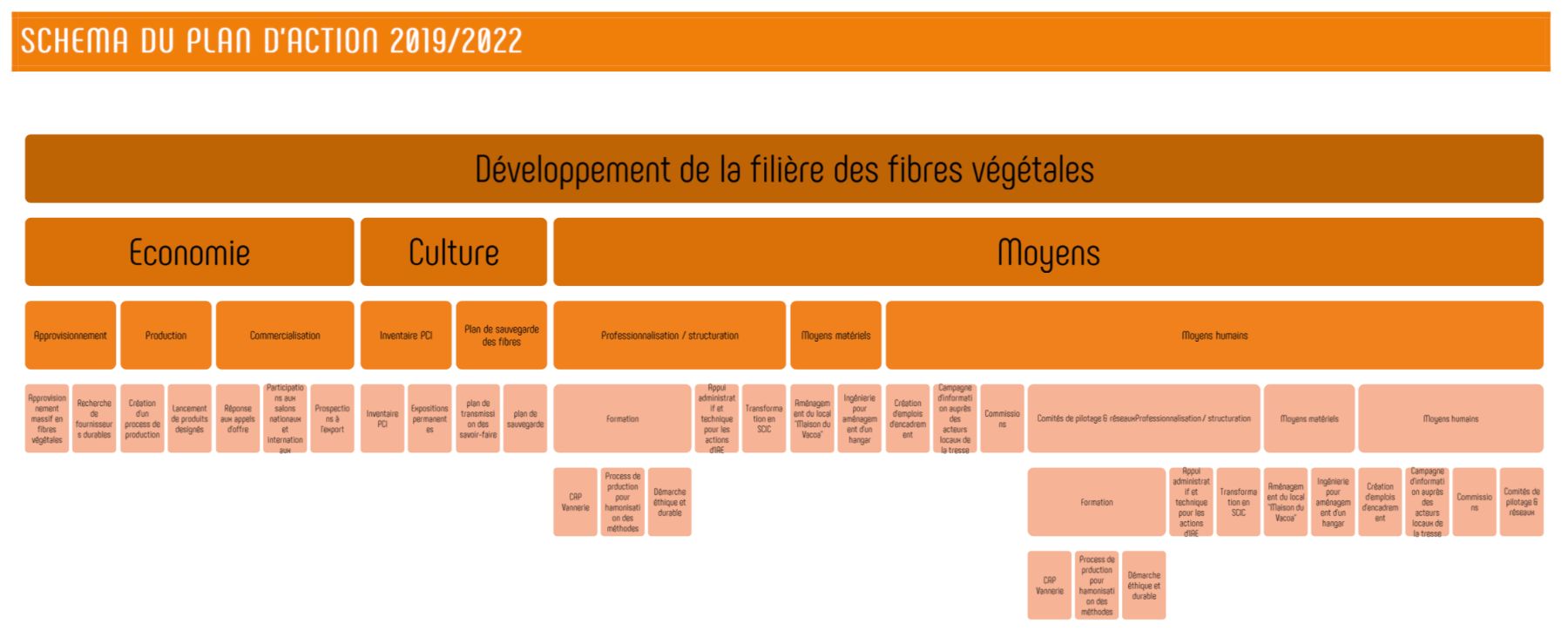

Approvisionnement :

- Identifier des zones de plantation et d’exploitation possibles

- Implantation de structures de séchage et d’entreposage des matières premières -

Production :

- Production traditionnelle à visée patrimoniale

- Recensement et valorisation des acteurs

- Création d’un recueil universitaire et scientifique

- Production à destination commerciale - Choix et design de produits,Professionnalisation et Soutien à la commercialisation

-

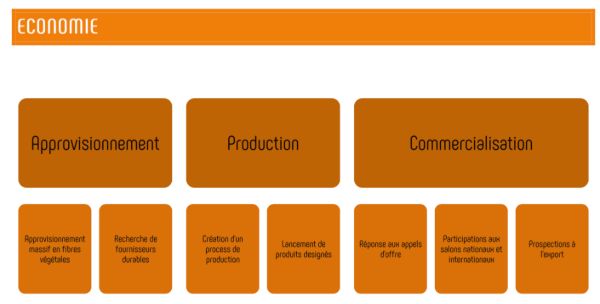

Structuration de la filière des fibres végétales :

- création d’une structure idéalement coopérative et Comités de suivi